- 230年・呉の水軍渡来説

- 夷州、亶州探索は倭国攻略が真の目的

- 葛城コードの発見

- 古代豪族葛城氏の始祖は諸葛氏

- 高尾山古墳の被葬者は諸葛直

- 前方後円墳の被葬者は衛温一族

- 諸葛亮病死偽装説

- 弘法山古墳の被葬者は諸葛亮

- 陳寿は諸葛亮の崇拝者

- 天神ニギハヤヒと天神ニニギの正体

- 日本最大の帆立貝形古墳の被葬者はホホデミ

- 呉軍渡来の新根拠

230年・呉の水軍渡来説

私は、「高尾山古墳の保存を要望する手紙」を2度にわたり、栗原沼津市長宛てに送っている。理由は、昨年5月26日付けの新聞報道で、「沼津市が3世紀初頭の前方後方墳を道路建設のため取壊す」という記事を読んだ時、その古墳の被葬者が230年に倭国に派遣された呉の将軍であると直感し、すぐに沼津市文化財センターに展示されている出土品を確認したところ、まさしく水軍の将の品々と言えるものであったからだ。高尾山古墳の被葬者は水銀朱を塗った舟形木棺に埋葬され、副葬品は2本の鉄製の槍や多くの鉄族があり、装身具としては荒削りで小さな石製の勾玉や中国後漢の青銅鏡のみであった。特に鉄槍の刃先の長いものについては、戦闘の使用で折れた直刀を槍に作り変えたものと思われ、被葬者の直刀に対する思い入れが感じられた。また、被葬者が呉の水軍の将であるとする文献的な根拠としては、三国志/巻47の黄龍元年(西暦230年)の記述にあるように、呉の黄帝から夷州、亶州探索の命を受けた将軍・衛温と諸葛直が、水軍1万人を連れて出港したが探索に失敗し、翌年帰ってきた2人の将軍は処刑されたという一文がある。私は、この文献中の記述では、探索期間が1年以内と短すぎるうえ、仙薬の探索に失敗したからといって、黄帝が有能な将軍を2人も処刑してしまうというのは実におかしな話であり、何か裏があるのではないかと長いあいだ思い続けてきた。例えば富士山周辺の探索に、道なき道を徒歩で移動すれば、僅か1年で帰国することはまず不可能であり、全国を探索するならば、誰でも数年はかかることぐらい容易に想像できるはずである。それでは実際はどうであったのか、私の「230年・呉の水軍渡来説」に基づき、日本の弥生時代の始めまでさかのぼって推論してみたいと思う。

夷州、亶州探索は倭国攻略が真の目的

中国の「史記」や「魏志倭人伝」などの文献によると、弥生時代の始めに、斉の国の方士・徐福が連れて来た童男童女千人と、さまざまな職人が各地に入植してから、すでに400年が経過しており、当時の日本には村々を束ねる統治機構が確立され、九州の邪馬台国は近隣の大小30カ国を支配していたとされる。特に東日本の伊勢湾や駿河湾の湾岸沿いの国々については、賀茂氏と呼ばれる徐福の子孫と考えられる豪族が、九州北部の邪馬台国とは異なる政治体制を持ち、海運による交易が盛んで中国の会稽郡との交易ルートが確立していたと考えられる。呉の孫権が黄帝になった西暦230年に、1万の水軍を夷州、亶州探索に倭国へ送ったのも、そのあたりの事情を当然知ってのことと思われる。私は、呉の水軍の倭国探索については、呉の大将軍・諸葛瑾(任命年229年)と弟の蜀の丞相・諸葛亮(孔明)が策略を巡らし、450年前の秦の時代、斉の国の方士・徐福が王となった倭国に、仙人・仙薬の探索を口実に兵を派遣し、敵側である親魏倭国を攻略するよう黄帝に進言したものと推測する。実際の派遣の目的は、官職に就いている蜀や呉の先行きに陰りが見え始めたことによる諸葛一族の倭国乗っ取りの策略であったと思われるが、将軍・衛温と将軍・諸葛直の1万の水軍は、計画どおり倭国に渡海し、九州、伊勢、駿河の各地において、海が荒れ避難してきた魏の水軍と偽り、伊勢や駿河の王に召抱えられるという策を講じ、倭国潜入がみごと成功するのである。

したがって、三国志に書かれた「黄帝は、夷州の住民1,000人を連れて、戻って来た将軍を処刑した。」という記述については、後半で詳細な理由を述べるが、夷州、亶州探索が諸葛亮の策略と知っていた三国志の著者・陳寿の作為であったのだ。

葛城コードの発見

高尾山古墳は前方後方墳という中部、関東地方に多く分布する古墳であり、前方後円墳と同じく3世紀前半から築造され始めたとされている。この3世紀前半という年代が呉の黄帝の水軍派遣の年(230年)と重なるため、高尾山古墳の被葬者が呉の水軍の将であるという重要な根拠の一つとなり、さらに古代における地元の歴史を調べていくうちに、高尾山古墳の被葬者の氏名や出身地などが、周囲の山々の名称に埋め込まれている事実を発見し、私はこれを「葛城コード(高尾山古墳の暗号)」と名付け、二つ目の根拠としたのである。

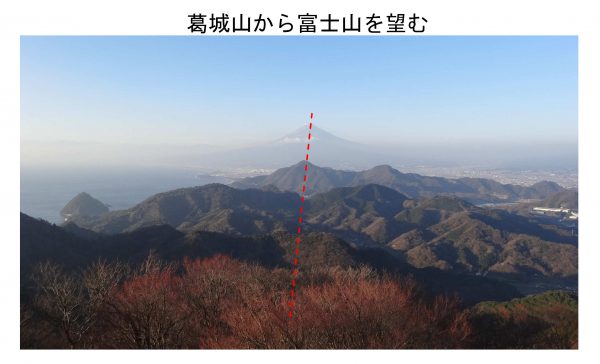

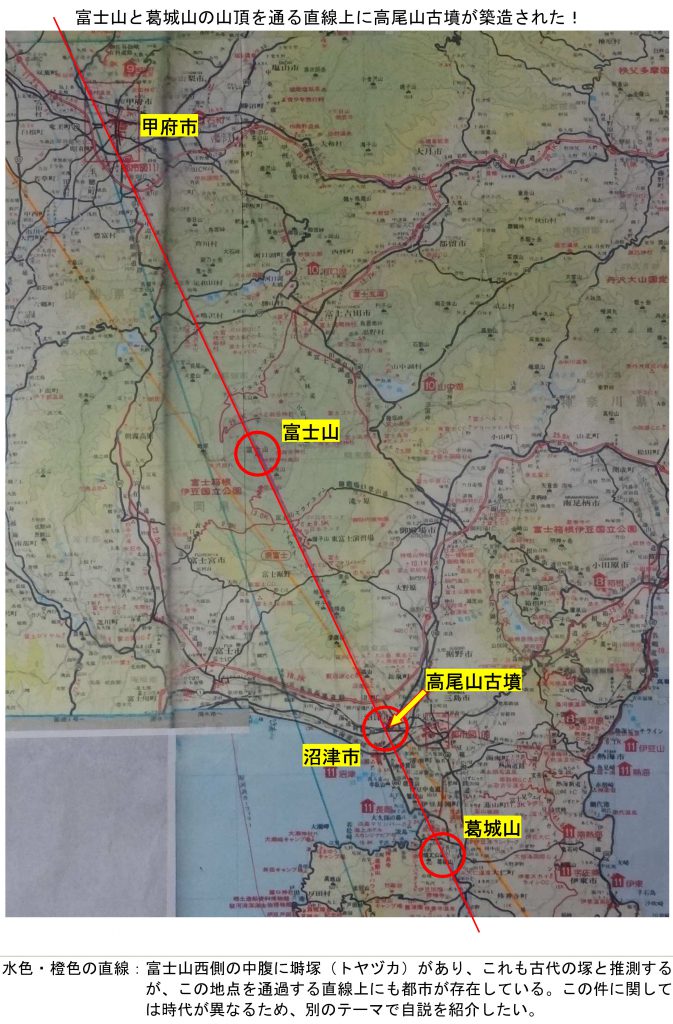

静岡県伊豆の国市、葛城山山頂には展望デッキがあり、天気の良い日には富士山や駿河湾を眺望できる観光スポットとなっている。そして注目の高尾山古墳は、手前に見える鷲頭山の陰になって直接見ることができないのだが、次ページの地図にあるように、富士山頂と葛城山山頂とを結ぶ直線上に築造されている。南側から葛城山、鷲頭山、徳倉山、香貫山、高尾山古墳、高山、愛鷹山、位牌岳、越前岳、そして富士山とほぼ一直線上に並び、さらに甲府市、清里、八ヶ岳から日本海の糸魚川市まで繋がるのである。山は自然の造形物であり、一直線上に山頂が連なるのは自然の摂理に基づくものではあるが、高尾山古墳の場所の選定については人為的なものである。しかも古墳はもちろん、沼津市と甲府市がその直線上に位置するのは、自然の山々の頂きが連なっている直線上の土地に、生命力を高める地気が放出していることを古代の人々は理解し、古墳や都を造営する場所として適地であると判断したからに違いない。当時、風水に通じていたとされる諸葛亮(孔明)のような人物がこの地にいたとするならば、古墳にまつわる暗号を直線上の山々に埋め込んだとしても腑に落ちる話ではなかろうか。

古代豪族葛城氏の始祖は諸葛氏

「百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。」孫子の兵法(謀攻篇)

私は古墳時代の始め、諸葛一族が伊勢、駿河などで、孫子の兵法の「戦わずして勝つ」という作戦を遂行し、魏の将軍と偽り、葛城姓を名のったという仮説を立てた。その根拠が「葛(かつ)」という漢字である。諸葛氏は、前漢の時代までは「葛」の姓であったが、諸県侯に封じられたため、以後「諸葛」の姓に改名したという。すなわち、彼らの姓はもともと「葛」であったのだ。そこで、呉の将軍・諸葛直は、「魏の将軍・諸葛直」では呉や蜀の諸葛一族との関係を疑われるのを警戒し、身分を明かす際は「魏の将軍・葛直」を名乗ったのである。その後、「魏の葛一族」➩「魏の葛羅」➩「葛羅魏」➩「葛城」のように“氏”が定まっていったと推測する。

高尾山古墳の被葬者は諸葛直

私の言う、高尾山古墳の被葬者が呉の水軍の将であるという根拠は、すでに述べたとおり、西暦230年に呉の水軍が夷州と亶州に仙薬の探索に派遣されたという三国志の記述にあるが、そこに書かれた夷州という地名は台湾という説が一般的である。しかし、私は夷州、亶州ともに仙薬の原料である辰砂が産出された倭国内と考え、伊賀、伊勢などの古代の伊州を中心とした地域が夷州であり、丹後、丹波地方を中心とする古代の丹州が亶州であったと推測した。また、蓬莱山と呼ばれ、仙人が住んでいたとされる富士山・伊豆周辺は伊州のおよそ200㎞東側であり、呉の水軍の上陸地点は沼津市黄瀬川河口で、探索時期(230年以降)と高尾山古墳の築造年(230~250年)がほぼ重なってくる。しかも、前方後方墳という新しい形式の古墳がこの頃から各地に出現し始めている上、出土品に関しても前述したとおり、鉄製の武器や中国後漢の青銅鏡など、呉の水軍の将の品々と推定されるため、230年の呉軍の歴史的記述と、高尾山古墳の新たな渡来系武力集団による築造という事実とが完全に一致するのである。

さて、伊州ルートの探索を担当し、葛城氏の祖になったと推定する呉の将軍・諸葛直は、魏の水軍と偽ることによって、親魏である倭国の攻略に成功したのだが、出自を偽ったことにより、古墳の墓誌に氏名や出身地、経歴などを明記することができなくなってしまった。そのため、高尾山古墳と直線を構成する山々に、被葬者に由来する名称を付けたというのが、私が主張する「葛城コード」なのである。そこで、直線上に連なる山々の名称から隠された意味を探ると次のようになる。

① 葛城山:葛城は、魏と偽った諸葛一族を意味する。

② 鷲頭山:鷲頭は勇猛で俊敏な戦いをした将軍を意味する。

③ 香貫山:香貫は江貫であり、本貫が長江であることを意味する。

④ 位牌岳:明治前は異拝岳で、道教を信仰した仙人の修行場所を意味する。

⑤ 富士山:別名蓬莱山であり、被葬者が神仙界に仙薬を求めに来たことを意味する。

⑥ 甲府市:古代は江州と呼ばれ、諸葛直が造営した都である。

また、前方後方墳の被葬者の名が諸葛直の「直」であることから、「直線」や「直角」という言葉を古墳に埋め込んだと考えられる。

① 直線:高尾山古墳は富士山と葛城山とを結ぶ直線上に位置する。

② 直角:高尾山古墳は後方部が正四角形(4直角)の前方後方墳である。

以上により、高尾山古墳の被葬者が呉の水軍の将・諸葛直であることが読み取れ、古代の倭国に葛城氏という謎の豪族が存在していた理由も、「230年・呉の水軍渡来説」によって説明することができた。そして、高尾山古墳と同じ形式の前方後方墳が、その後も諸葛一族の支配地の拡大に伴い、中部、関東地方に広がっていったのである。

前方後円墳の被葬者は衛温一族

私は前述のとおり、将軍・諸葛直の墳墓が前方後方墳という仮説を立てたが、230年に呉を出立した将軍はもう一人、衛温という人物がいて、彼も三国志によれば、呉の黄帝によって処刑されたと書かれている。しかし、実際は著者・陳寿の作為で、将軍・諸葛直と同様、衛温も呉に帰ることなく倭国の王になったと推測する。理由は前方後方墳の出現時期と前方後円墳の出現時期がほぼ重なり、双方の古墳の出現範囲を合わせて考えると、将軍・諸葛直は、中部、東海地方の拠点に前方後方墳を築造していったのに対して、将軍・衛温は九州南部から九州北部、岡山、近畿などの拠点に前方後円墳を築いていったように思えるからだ。また、それぞれの支配地に巨大な古墳を築造した目的は、当初は、沖合の船から良く見える丘陵部に古墳を築造し、海上から呉の衛温、諸葛直の領有を知らしめ、慣れない敵地で軍船による兵員・物資の輸送を円滑に行う必要があったからと推測される。

諸葛亮病死偽装説

呉の将軍・諸葛直が出港してから4年後の234年に、蜀の丞相・諸葛亮(孔明)が五丈原の戦いの最中に病死(齢54才)し、遺体はなぜか漢中・定軍山の小さな墳墓に埋葬され、その際、刀や鏡などの副葬品を入れなかったという。私は、なぜ小さな墳墓なのか、そして、なぜ副葬品を入れなかったのかという、何の変哲もない史実に疑問を感じた。少なくとも、丞相という身分であれば、本人の遺言であったとしても、部下たちは、しかるべき場所に、それ相応の副葬品を入れて丁重に葬るはずである。それをしなかったということは、実は病死が敵味方を欺く策略であり、仙人が住む倭国の蓬莱山へ諸葛亮が渡海するために必要だったからではないかと考えた。つまり諸葛亮は、五丈原の戦いの最中に、先に渡海した諸葛直からの倭国潜入成功の報を受け、方士に変装して数人の部下と共に長江を下り、会稽のとある港から交易船に乗って倭国に向かったのである。

弘法山古墳の被葬者は諸葛亮

3世紀の倭国における諸葛氏に関する文献は残念ながら見当たらないが、倭国に渡海した蜀の丞相・諸葛亮の晩年は、蓬莱山の北側に位置し、蜀の国を彷彿する山々に囲まれた自然豊かな土地である松本盆地で信濃の王となり、死後、弘法山古墳に埋葬されたのではないかと推測した。その根拠としては、長野県松本市の弘法山古墳が、築造時期、規模、形式において高尾山古墳とほぼ同等、同時期の前方後方墳であり、出土品の刀剣の本数、舟形ではない箱型木棺、ガラス小玉などが、高尾山古墳の副葬品よりも身分の高い文官を彷彿とさせるためである。また、弘法山の名称は、弘法大師・空海が弘法山で修行したので弘法山と言われるようになったという言伝えがあるが、空海は8世紀に存在した人物で、弘法大師の諡号を受けたのは死後数十年後の話でもあり、地元の言伝えとしてならば、弘法山古墳の被葬者は空海ではなく、諸葛亮である可能性が高いと言える。すなわち、松本盆地を治めた諸葛亮が、蜀の丞相の身分であったことを隠す必要もあり、平時においては方士の姿であったため、臣民から「孔明方士(こうめいほうし)」を略した「孔方(こうぼう)」と呼ばれ、その呼び名が墓誌の代わりに埋葬された山に付けられたと考える。また、前方後方墳の形状・規模に関しても高尾山古墳と同一なのは、諸葛一族の支配地を示す墳墓として死亡前に築造されたためである。ちなみに、信州、信濃という古来の地名については、元は神州、支那野であり、諸葛一族の出自を悟られないよう別の漢字に書き換えられたものと推測する。

陳寿は諸葛亮の崇拝者

倭国に潜入した諸葛一族が、魏に対して行った策略と考えられる歴史的に有名な出来事が、諸葛直の渡航から9年後の239年に起きている。それは、陳寿の著書である「三国志」の魏書(魏志倭人伝)に書かれた、卑弥呼の魏への使者派遣である。これは、呉の将軍・諸葛直が自ら行った魏に対する諜報工作で、倭国が親魏を重ねて表明することで魏の水軍の来訪を回避し、倭国内で呉軍であることを隠蔽し続けるために、倭王に諫言を弄して使者派遣を行うよう進言したと考えられる。その後、呉の滅亡直前(280年)に、呉の黄帝・孫皓の最後の切札であった将軍・陶濬が、諸葛一族の手引きによって水軍2万人を引連れて、倭国の日向に天孫降臨した後、その子孫が神武東征物語にあるように倭国の支配を成し遂げたのである。

さて、蜀漢と西晋に仕えた三国志の著者である陳寿は、立ち位置としては西晋(魏)の側にあるのだが、蜀の丞相であった諸葛亮の評価を、著書の中でなぜか絶賛しているのである。陳寿の出生が233年、死去したのが297年で、諸葛亮没後の三国志の時代をリアルタイムに見聞きしており、特に蜀と同盟関係にあった呉に関しても、史実の正確さはかなりのものであったと思われる。しかし、そのような陳寿が、230年に呉の水軍が夷州、亶州の探索に失敗したことや、280年に呉の兵が一夜にして逃走したという記事を、かなり漠然とした記述にしたのは、そこに曲筆の意図があったからだと私は推測する。ようするに、諸葛瑾や諸葛亮の倭国乗っ取りの策略が、著書によって西晋の朝廷に知られることになれば、かつての蜀の英雄・諸葛亮やその一族郎党が身の危険にさらされ、それによって自らの利益に反する事態を招くと陳寿が考えたか、それとも他からの圧力があったのかどうか、真実は闇の中ではあるが、いずれにしろ陳寿は諸葛亮の崇拝者であり、あえて偽りの史実を書いたのである。

このように陳寿の著書「三国志」に曲筆があると分かれば、なぜ邪馬台国が日本のどこにあったのか、未だに特定できない理由もおのずとわかるはずである。陳寿は、西晋が倭国に軍を派遣する事態になっても邪馬台国にたどり着けないよう、距離の単位や方角などを巧妙に細工を施したのである。

天神ニギハヤヒと天神ニニギの正体

天神ニギハヤヒは、「饒速日命」または「邇藝速日命」と表記され、ニギが親和的という意味があることから“迅速果敢な友軍の将”と解釈できるが、私の仮説である“諸葛氏の偽装作戦”を重ね合わせると、「ニギ」は「偽魏(にせのぎ)」の意味に変化し、親和的なのは芝居ということになる。よって、天神ニギハヤヒは「偽魏速日命」となり、魏の水軍に偽装した将軍・衛温と諸葛直を神格化したものと言えよう。また一方、天神ニニギは、「邇邇藝命」と表記される。先にやって来た天神ニギハヤヒと同じように自分が天神の子、すなわち西晋(魏)の正規軍であると大和の総帥・長髄彦に名のったが、偽物と疑われ、「ニニギ」は「偽偽魏(にせのにぎ)」の意味になったと推測する。ニニギに該当する神格化された人物は、呉が崩壊する280年に九州日向の地に上陸した呉の将軍・陶濬である。ちなみに、三国志の呉の崩壊後の記述に、陶濬が出て来ないのは、建業の陥落寸前の夜に兵が勝手に逃げてしまったのではなく、陶濬の命令を受けて船団が整然と出航したことが事実であったからに他ならない。陶濬が倭国に向かった事実を陳寿は知っていながら「明日当発、其夜衆悉逃走(明日発せんとするに、その夜、衆ことごとく逃走す)」と、曲筆を行ったのである。すなわち、“出航”と書くべきところを“逃走”と記述し、呉軍が倭国に渡海した事実を消し去ったのである。闇にまぎれ密偵に気づかれぬよう、密かに建業を出航した陶濬の2万の水軍の中には、敗残の兵や多種に及ぶ技術者なども含まれ、その集団はまさしく亡命政府の様相であったろう。

日本最大の帆立貝形古墳の被葬者はホホデミ

宮城県西都市にある男狭穂塚(おさほづか)が帆立貝形古墳では日本最大の古墳で、被葬候補者は邇邇藝命(ニニギ)であり、推定築造年は築造方法などから、およそ4世紀末から5世紀初頭とされている。また、九州地方最大の前方後円墳である女狭穂塚(めさほづか)が横に並び、こちらも4世紀末から5世紀初頭の築造で、被葬候補者は木花開耶姫として陵墓参考地に治定されている。

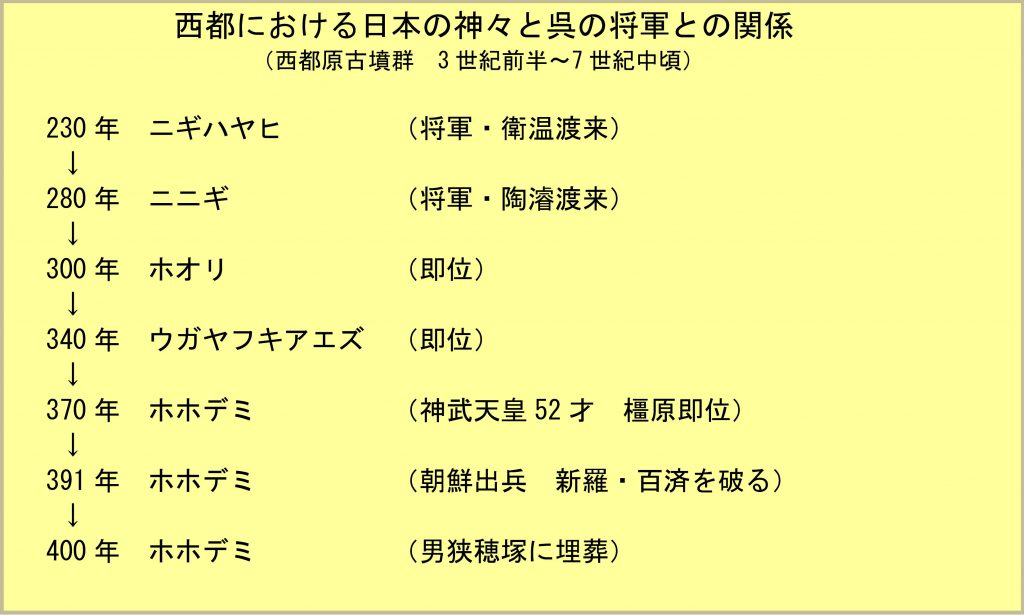

私も、男狭穂塚が古墳群の中心的な存在であるため、被葬者がニニギであると考えたが、古墳の推定築造年が4世紀末から5世紀初頭であり、これでは280年に呉から渡来した人物が陶濬(ニニギ)であったと論じた私の筋書きと、つじつまが合わなくなってしまう。そこで、西都原古墳群の築造年代を再度確認してみると、被葬者を将軍・衛温と推定できる3世紀前半の前方後円墳が、ここにも存在することが分かった。したがって、230年に渡来してきた呉軍の一団は倭国との戦いを避けるため、未開発であった西都の平野を仙薬探索のための拠点の一つに選んだのだと思われる。道や河川、水路を整備し、宮殿や住居を造営するなど都市基盤を整備し、水田や畑で作物を作り、産業や交易によって国力を蓄え、倭国支配のために武器や兵力を増強していったであろう。多くの労働力を確保できなければ男狭穂塚や女狭穂塚のような巨大古墳の築造は困難なはずで、280年に亡命先の九州西都原にやってきた呉の将軍・陶濬は、先遣隊が造営していた西都原を都に定め、周辺の国々を次々と支配下に置いていったと考える。陶濬は呉の西の方角にあった美しい蜀漢の首都・成都(せいと)の名を、新たに造営した都の名前にしたいと思い、また、大和から西にある都と言う意味で、漢字を西にして「西都(せいと)」と名づけたのかもしれない。このように国力が十分整った段階に達してから、大和への侵攻を開始したとすれば、神武東征が始まるのは次の世代以降となるはずである。したがって、呉の将軍・陶濬(ニニギ)が眠る墳墓としては、3世紀末から4世紀初めの埋葬と仮定すると、出土品の詳細が不明であるが、葺石を持つ前方後円墳である西都原100号古墳をまず候補に挙げたい。そして、男狭穂塚(おさほづか)の被葬者は、神武天皇の名が、日本書紀では幼名を狭野尊(さののみこと)、諱を彦火火出見(ひこほほでみ)と言い、それぞれの名から「狭」と「穂(火)」の字を用いて“男狭穂塚”の名を付けたと推測できるため、やはり陶濬(ニニギ)ではなく神武天皇(ホホデミ)ということになる。神武天皇が大和の橿原宮で即位した時の年齢は52才であり、神武天皇(ホホデミ)は、陶濬(ニニギ)が西都に移り住んでから生まれた曾孫と仮定すると、天皇に即位した年は370年前後の計算となる。また、長寿であったので80才まで生きたと仮定すると400年前後が死亡年となり、男狭穂塚の築造推定年代(4世紀末から5世紀初頭)とほぼ重なり、被葬者はおそらく陶濬(ニニギ)ではなく、晩年に大和から西都に凱旋した神武天皇(ホホデミ)ということになろう。なお、下記の年表は日本書紀の記述を参考に、西都における日本の神々と呉の将軍との関係をまとめたものである。直感により単純化したモデルであるが、これが「230年・呉の水軍渡来説」のベースとなる。

ちなみに、奈良県橿原市の畝傍山東北陵にある神武天皇の陵墓は、前方後円墳のような墳墓の形態ではなく、大きさは周囲100m×100mで初代天皇の陵墓としてはかなり小規模であるため、神武天皇を埋葬した陵墓ではなく、神として祭る霊廟と考えられる。

呉軍渡来の新根拠

伊勢湾から内陸へ数十㎞入った場所に大津宮があり、そこから北東にある滋賀県彦根市の稲部遺跡で、3世紀中頃の時代における国内最大規模の鍛冶工房が最近発見された。この工房の時代は、呉の将軍・諸葛直がやってきた230年の直後にあたり、伊勢、駿河周辺で武器や工具などの鉄製品の需要が急激に増えたことにより、すでにあった工房を大規模化して対応した結果と思われ、稲部遺跡は、呉軍の渡来との関係性を証明する物的証拠となり得るだろう。

また、奈良県天理市の3世紀末頃の前方後円墳・黒塚古墳で、三角縁神獣鏡33面が出土したが、出土品の特徴が静岡県沼津市の高尾山古墳と似たところがあり、大和政権に召抱えられた衛温、諸葛直の一族の墳墓と推定できる。特に三角縁の鏡は、2~3世紀の時代に中国の紹興近辺(呉の領地内)以外は出土しないため、出土した大量の三角縁神獣鏡は三角縁鏡の製作に関わった呉の工人が渡来し、倭国で製作したと考えられ、230年に渡来した呉の一万の水軍と重なってくる。

私が構築した「230年・呉の水軍渡来説」によれば、前出の事例のように古墳時代の幕開けの大筋が説明可能となるため、大学や自治体の倉庫に眠っている膨大な発掘資料や、新たに行われる発掘調査で、3~4世紀の倭国の空白部分をさらに埋めることができるかもしれない。また、呉軍渡来に関する古文書が必ずどこかに眠っているはずであり、特に韓国においては帯方郡治の資料が発掘され、「倭国は呉の大型軍船に似た船を多数保有し、・・・」といった一文が見出されるよう、ぜひとも期待したいところである。