- 大和神社と猿田彦

- 猿田彦は諸葛直の末裔

- 広開土王碑に書かれた倭国の強大な軍事力

- 山本五十六の戦死は偽装

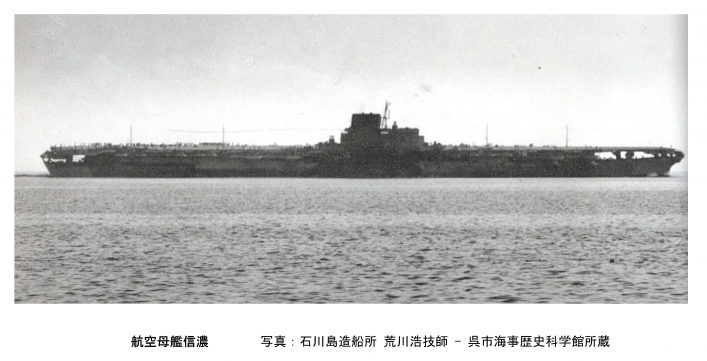

- 悲劇の象徴 戦艦大和と航空母艦信濃

- 戦後沼津に現れた山本五十六の幻影

- 高尾山古墳被葬者と新沼津市長

- 先端技術に群がる収奪の陰

- 戦後復興に活躍した航空母艦葛城

大和神社と猿田彦

私が20年ほど前に、奈良へ家族旅行に行った時のことだ。偶然通りかかって見つけた神社の入口の風景が廃れた様子で、他の神社仏閣に比べて風格など全くといって感じられなかったのだが、立札を読んでみると大和(おおやまと)神社と言い、なんと日本最古の神社で、戦艦大和に分祇された由緒ある神社と書かれていたのだ。神社名は始めて聞く名前で、最古の神社が奈良市にあることも、その時始めて知ったのであるが、これはすごい発見だと思い、小学生の子供と2人で参拝することになった。入口の鳥居を過ぎてすぐ左手に、猿田彦を祀った祠を案内する立札を見つけた。気になったので参道を左に曲がり、猿田彦の祠に向かって数メートル歩いたところで、突然体の中心部分に電流が流れたような感覚に襲われた。このような体験は生まれて初めてで、何が起きたのか分からなかったが、その場を一度離れて参道で待っていた子供と二人で再び元の場所に戻ったところ、先ほどと同様、びりびりと電流が流れる感覚が生じたのである。子供に「電気が流れる感じがした?」と尋ねると、「うん」と首を縦に振った。私はすぐに車に戻り、こんな不思議なことがあったと車で待っていた妻に話をしたが、妻は全く関心を持たず取り合わなかった。実はこの奇妙な体験がどのような意味を持つのか、正しく理解するのに、その後10年ほどの歳月を要したのである。

猿田彦は諸葛直の末裔

猿田彦命は「古事記」、「日本書紀」に登場し、天孫降臨の際に瓊瓊杵尊の道案内をした国津神とされる。私は天孫降臨とは、西暦280年の呉の大水軍の渡来と位置づけ、大和攻略への東征の際に道案内をした猿田彦命が葛城氏(呉の将軍・諸葛直の息子)であったという仮説をたてた。すなわち、西暦230年に呉から蓬莱山の探索にやってきた呉の将軍・諸葛直が、駿河湾の海上から良く見える高台に盛土を行い、後続の船団に本隊の上陸地点を知らせる目印としたのが高尾山古墳であり、富士山周辺の探索拠点で、呉の船団の停泊地となったのが沼津市の黄瀬川河口であった。魏軍と偽り駿河国の客家となった将軍・諸葛直は、駿河の王である賀茂氏から妻をめとり、生まれた息子を神格化したのが猿田彦であったのだ。呉が滅亡した280年に、将軍・陶濬が率いる呉の水軍2万が、九州の日向に渡来してきた。陶濬の孫の代になり、満を持して神武東征と言われる大和支配を敢行し、武力で勝る長髄彦が支配する大和の守りが強固であるため、やむなく背後から挟撃する作戦に切り替えた際、道案内役を担ったのが諸葛一族・猿田彦なのである。

私は、高尾山古墳の被葬者が呉の将軍・諸葛直と述べた根拠には、奈良の大和神社での不思議体験があり、猿田彦命に該当する歴史的な人物が諸葛直の息子であると、超自然的存在によって教示されたと考えたい。なぜならば、歴史の謎の部分を俯瞰的に眺めてみると、「こじつけ」や「偶然」という一言では片づけられない“過去の事象が現在や未来に繰返し表れる歴史的法則”が存在するからである。私はその歴史的な法則を「フラクタルな歴史法則」と名づけるが、例えば、「巨大戦艦大和が呉海軍工廠で建造された」という歴史的事実があって、この単純な一文により、古墳時代の国名の「呉」と「大倭」、そして「大型軍船」という言葉が脳裏に浮かび、次に呉の大型船団の渡来の事実が時代を超越した相似形の事象として認識されるのである。

香貫山の山頂から、冠雪を抱いた富士山を背景に、黄瀬川の河口に停泊する呉の大船団を眺める。実に壮大で美しい光景が目に浮かぶではないか。

広開土王碑に書かれた倭国の強大な軍事力

古代中国や日本における各時代の政権交代に伴い、焚書坑儒によって歴史関係の原書の多くが失われており、特に4世紀の倭国の時代は空白域と言われている。そのような状況の中、かろうじて高句麗の第19代の王である好太王の業績を称えた石碑が、清の集安で貴重な一次資料として発見されている。その碑文には、倭が391年に海を渡り、百済、加羅、新羅を破り、臣民にしたと書かれている。この日本学会の通説に対して、慰安婦問題の歴史的解釈と同様、韓国、北朝鮮の歴史学者たちが、中華思想に基づく自らの民族的な優位性を広言し、碑文の解釈であれこれと異論を唱えている。しかし、「3世紀の倭国に2回、呉から大型軍船に乗った合計3万の兵士がやって来て、魏と偽って倭国を支配した」という私の仮説に基づけば、4世紀の倭国には、日本海を渡り、高句麗や百済に攻め入るだけの強大な海軍力や、それを支える優れた人材と技術力が存在していたことになる。そして、その優秀な日本の海軍力を証明する歴史的な事実を一つだけ挙げるとすれば、明治時代に日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を撃破したという世界的な事件がある。アジアの大部分が植民地化され、劣等民族と蔑まされていた黄色人種が、欧米に対抗しうる最新の軍艦を明治維新から僅か30数年で導入し、初めて白色人種を打ち負かして世界を驚かせたのである。ここに、日本海軍の優秀さの根源が、3~4世紀の倭国の歴史に隠されていたということを十分理解できるはずである。

4世紀中頃、大和の政権を手中にした神武天皇が次に向かったのは、母国中国大陸であり、その最前線が韓半島だったのである。

山本五十六の戦死は偽装

私は、高尾山古墳の被葬者を解明する上で、双子の古墳と言える長野県の弘法山古墳の被葬者も特定する必要があったため、前述のとおり、蜀の丞相・諸葛孔明が「五丈原の戦い」において、病死を偽装し倭国に渡海したという仮説を立てた。そして、諸葛孔明と同様、死を偽装し戦場からの離脱を計った事例として確信を持ったのが、第二次世界大戦中の昭和18年、連合艦隊司令長官・山本五十六のブーゲンビル島での戦死なのである。

私が山本五十六の戦死に関して抱いた疑問点は、まずは前線航空基地の将兵の労をねぎらうという視察の必要性であり、次に6機という極めて少なすぎる護衛機の数、そして死亡日に初めて着用したという陸戦用の軍服である。常に戦場の後方で安全な場所にいた彼が、この時点において米軍機の戦闘行動範囲内に危険を冒してまで視察に行くことは、明らかに別の目的があったはずで、ましてや開戦時までの経緯に鑑みて、山本五十六が戦況劣勢の責任を強く感じて死地に赴むくことも、まずあり得ない話と考えた。なぜならば、アメリカが欧州戦線へ参戦するために、ルーズベルトが望んだ日本を悪に仕立てあげるという筋書きどおりの真珠湾攻撃を、山本五十六自らが構想し、もののみごとに演じてしまったからである。しかも、真珠湾攻撃では最も重要な攻撃目標であったはずの航空母艦や備蓄燃料に対する攻撃が行われず、その後の緒戦も戦力が勝っていたにもかかわらず、アメリカ軍に対して決定的なダメージを与えることをしなかった。このような消極的な戦いを続けた背景には、ハーバード大学留学で醸成された西洋の合理的な価値観と、アメリカ軍と米軍需産業に築き上げた人脈による影響が多分にあり、意図的に戦争に負けることによって、帝国主義的な国家体制を関東軍もろとも崩壊させ、米国流の民主主義国家を構築せんとする大義が、彼の心の核心部にあったからであろう。ゆえに、勝利のための作戦を練り上げる必要など毛頭なく、おそらくミッドウェー海戦の敗北を好機として行われた外務省・吉田茂の和平交渉の失敗を受け、次の目標である戦後復興の計画を練るために戦場からの離脱を計ったものと推測される。

その方法は、詳細な視察計画の暗号電文を打電し、その暗号を傍受した米軍が目的地のブーゲンビル島で待伏せすることを予測して、ブーゲンビル島の手前の洋上で待機している日本軍の潜水艦に、山本五十六と航空甲参謀・樋端久利雄が一式陸攻からパラシュート降下で乗船し、その後、五十六の第三種軍装に着替えた影武者が乗った一式陸攻を、ブーゲンビル島で米軍機に撃墜させるというものであった。

潜水艦に搭乗した山本五十六と樋端久利雄は、大西中将が掌握する児玉機関が置かれていた上海に上陸した後、長野出身の大東亜大臣・青木一雄の人脈があった南京へと向かい、アメリカ諜報機関の保護の元、来るべき日本の民主政治体制を念入りに練り上げたことであろう。

悲劇の象徴 戦艦大和と航空母艦信濃

私は、長野県松本市の弘法山古墳の被葬者が諸葛孔明であるという仮説を立てたが、その長野の地にも連合艦隊司令長官・山本五十六に繋がる「フラクタルな歴史法則」が存在していることを発見した。実は長野県の旧国名を冠する航空母艦「信濃」は、第二次世界大戦開戦前に大和型戦艦として建造が開始されたが、艦艇建造計画の見直しによって大型艦の建造が中止となり、その後に航空母艦に改造された再生空母であったのだ。ようやく完成して残りの艤装工事を行うため、横須賀から呉への初航海に出た17時間後に、米国潜水艦が放った数発の魚雷で沈没してしまった帝国海軍で最も悲劇的な軍艦と言われている。沈没した場所は、偶然にも神武天皇が大和を攻略した際に、呉の軍船が停泊したであろう熊野灘に近い潮岬沖であった。

また、信濃と同型艦である戦艦大和についても、開戦当初は連合艦隊旗艦であったため、最前線に投入されることもなく、最後は死地に赴くだけの特攻作戦を強いられた悲劇の軍艦であり、大和の乗組員2,740名が無残にも犠牲となってしまった。また、この作戦で大和と運命を共にした艦長の名は、有賀幸作海軍大佐と言い、前述の大東亜大臣・青木一雄と同郷の長野県(信濃国)の出身者であった。

ちなみに、皇国日本としての生存をかけた真珠湾奇襲攻撃で撃沈され、後に国定慰霊碑となった戦艦アリゾナも、1,177名もの乗組員が犠牲となった事実を日本人は記憶に留めておくべきだろう。さらにまた、真珠湾攻撃の4年前に中華民国の首都であった南京市が日本軍に占領され、犠牲者数が数万人にも及ぶ悲劇的な虐殺事件が起きている。南京市は三国時代の呉の首都・建業であり、西暦280年に呉の首都・建業が陥落寸前に、2万の呉軍を乗せた大船団が東方の倭国に向けて密かに脱出したが、その呉軍の末裔が十数世紀の時を経て、故郷の奪還を成し遂げたのが日中戦争なのである。

倭国で神武となる強大な呉軍を乗せた船団は、数日で大海原を抜け、始めて倭国の陸地が見えた感動と希望の場所が鹿児島県「坊ノ岬」沖であり、後世、その呉軍の末裔が乗った巨大戦艦大和が満身創痍で海底に鎮座することになる悲劇の場所でもあったのだ。

戦後沼津に現れた山本五十六の幻影

山本五十六の親英米派としての行動を垣間見られる史実として、平成の始めに、静岡県沼津市の産婦人科医・望月良夫が、山本五十六の妾・河合千代子から直接聞いた話をエッセイ「山本五十六の恋人」として遺している。その話の中に、五十六の妾が銀座の梅野島で置屋を経営していた頃、地下の6畳間で山本五十六ら政府の要人が密儀をこらしていたというのがある。その置屋は、昭和17年のミッドウェー海戦の敗北の年にタイミングよく廃業しているが、これはこの年、吉田茂がミッドウェー海戦を好機と捉え、和平に導く計画の実行を開始したことにより、親英米派に対するスパイ活動が活発化したためと考えられる。そして、戦後の昭和23年にA級戦犯容疑者として収監された前述の青木一雄は、昭和25年に釈放され、後に弁護士となり、五十六の妾に対し沼津市八幡町で割烹「せせらぎ」開店の援助を行っている。大蔵官僚出身であり、晩年は生まれ故郷の長野で会社経営をした青木が、戦死した五十六の妾に対して、東京ではなく静岡県沼津市という地方都市に、割烹を開業させるというのは経営的に疑問を感じるところであるが、沼津市は明治中期から昭和初期にかけて日本有数の政財界要人の別荘地が存在しており、割烹の経営には絶好の土地柄であったのだ。また、別荘地の東側に位置する沼津市下香貫には、太平洋戦争が開戦した昭和16年に、山本五十六が敷地面積82,000坪の海軍技術研究所音響研究部を設置しており、青木、山本ら政府要人と沼津市政財界との深いつながりを、この場所に見て取ることができる。

また、五十六の妾は、昭和15年9月2日付の米内光正から山本五十六に宛てた手紙を1通、平成の始めまで大切に保管していたが、最後は医師・望月一雄がもらい受けたとエッセイには書いてある。米内からの手紙の内容は、山本五十六が上京した際に話をしたいという変哲のないものであったが、日本の三国同盟の締結に先駆けて、海軍首脳会議で調印賛成の方針を決定したのが9月15日であり、アメリカとの開戦に向けての重要な会談が梅野島で行われたはずで、日本の命運をかけた戦いを暗示させる極めて貴重な手紙であったと思われる。そして、2ヶ月後の11月下旬に、山本五十六は真珠湾攻撃構想を上層部に進言している。おそらく、米内光正との密儀においては、陸軍の三国同盟に対して強硬に反対することをとりやめ、真珠湾攻撃による緒戦の有利な状況のうちに、外交交渉によって和平に持ちこむという方針に転換し、真珠湾攻撃の人事や作戦を中心に話しあったと思われる。よって、9月2日付けの手紙は、山本五十六にとれば、日本の開戦を余儀なくされた忌まわしい手紙であり、後に開戦の政治的責任を追及される証拠となり得るため、最も信頼のおける妾に手紙の保管を託したのではないかと推測される。

また、戦後の妾に行われた青木一雄の開店資金援助は、戦死したとされる山本五十六の遺言だったのか、それとも真珠湾攻撃の裏側を知っている妾に対する政治的な口止め料だったのか、あるいは青木の単なる私的な理由からなのか、今となっては「真実は闇の中」である。しかし私が前述したように、山本五十六の戦死が偽装されたものであったとしたならば、戦後の混乱した日本の社会で、山本五十六が別人として生きることはいともたやすいことであり、恋人と称した五十六の妾に対して、青木を通じて開店資金を提供することは当然の成り行きであっただろう。名前を変えた山本五十六は、GHQのエージェントとして民主国家の構築に関与し、時おり沼津の割烹へ通ったのかもしれない。妾は気前のいい性格のため割烹の経営がうまくいかず、5年後に工場の経営者と結婚して、牛臥に「せせらぎ荘」という旅館を開業している。この頃も国会議員や立派な人物が訪ねてきたが、嫉妬深い亭主が留守と偽って追い返していたらしい。亭主は時おり山本五十六の霊ではなく実像を見かけていたのかもしれない。

明治の初め、沼津市の偉人・江原素六は、鳥羽・伏見の戦いで指揮官として戦った旧幕臣・江原鋳三郎という歴史上の人物であり、新政府軍から逃れるために偽名を名のり沼津に移り住んだという。同様に、山本五十六も戦後処理がひと段落した後に、偽名のまま沼津市内に移り住み、例えば、海軍音響兵器部の実験施設があった島の払下げを国から受けて、ホテルや遊覧観光船のリゾート会社を立上げ、古くからの知人からは「やまちゃん」と呼ばれていたとしたら、これこそ沼津市における数少ない歴史ロマンの一つになったと思うのだが・・・。

高尾山古墳被葬者と新沼津市長

この章を書き終える頃に沼津市市長選挙が行われ、当選したのが大沼明穂氏であった。住所は沼津市下香貫で、アメリカの巨大IT企業・日本IBM㈱に入社し、その後、東京都でIT企業を設立し、今回の選挙にて沼津市長に就任する。そして西郷隆盛の言葉「敬天愛人」をモットーとするともプロフィールに書かれていた。この時私は、名前やプロフィールに「フラクタルな歴史法則」が表れているのを発見し、驚きと共に、彼の当選が高尾山古墳に眠る被葬者との歴史的な繋がりによるものと思い知らされた。ここで読者に歴史ロマンをより深く味わってもらうため、繋がりについての説明は差し控えて「フラクタルな事象」のみ列挙しよう。

① 名前の明は「日」と「月」に分けられ、陰陽を意味し、道教の神仙思想と重なる。

② 名前の穂は、神武天皇の祖父・日子穂穂手見命や高尾山穂見神社、さらに宮城県西都市にある男狭穂塚の穂と同じである。

③ 住所地の沼津市下香貫には天皇家の御用邸や海軍技術研究所音響研究部があった。

④ 住所地の沼津市下香貫には西郷隆盛の弟の西郷従道の別荘があった。

⑤ 住所地の沼津市下香貫には島郷という地名があり、経営するIT会社の住所は東京都文京区本郷である。西郷隆盛にも「郷」という行政単位を意味する漢字が含まれる。

⑥ 経営するIT会社の名称は、㈱ユビキタス・ビジネステクノロジー。「ユビキタス」の意味は偏在(宗教的な文脈では神の遍在)をあらわす言葉である。

以上

先端技術に群がる収奪の陰

私は昔、BASICというプログラミング言語で、借入金の償還額を計算するプログラムを作成して表計算を行っていた時代に、OSそのものにデータベースと検索機能を搭載し、GUI環境を成し遂げていたトロンOSに興味を持ち、東京のOS開発会社まで出向いたという懐かしい思い出がある。トロンOSは東京大学の「ユビキタス社会」を提唱した坂村健氏が開発した世界に誇れる和製OSで、当時、文部省が教育用パソコンの標準規格に採用するという報道がなされたのだが、アメリカに貿易障壁の対象項目として挙げられて、文部省はトロンOSの先進性を見抜けず、最終的に採用を断念してしまったという経緯がある。その後はマイクロソフト社が各社との競争を勝ち抜き、有無を言わさず高額なOSや関連ソフトを世界中に売りつけ、天文学的な利益を得た理不尽さに、非常に腹立たしく思ったのは私だけだろうか。なぜならば、1985年の御巣鷹山日航ジャンボ機墜落事故で、トロンOSの開発を担っていたと噂される松下電器産業システムエンジニアリング本部長以下、社員17名が亡くなり、ここに山本五十六の真珠湾攻撃に匹敵する、日米の歴史的な陰謀が隠されているように思えて仕方がないからだ。最近では、エイズ学会のヨープ・ランゲ元会長を始め、およそ100名の高名なエイズ研究者が搭乗していた航空機が、ウクライナ東部で撃墜され、世界中のエイズ患者が待ちわびている決定的な治療法の開発が遠のいてしまったという事件が起きている。また、ノーベル賞級の有能な研究者の命までもが失われた、小保方晴子氏の悲劇的な事件は、医学のみならず意識工学の分野にまたがるという、これこそ人類の進化に関わる偉大な研究成果であったのだが、残念なことに真実は闇の中に葬られてしまったのである。

第二次世界大戦後、西欧や日本の植民地主義はグローバリゼーションに形を変え、ITを武器に新植民地主義へと生きながらえてしまった。他人の幸福よりも、自らの権力や金儲けのために嘘をついて人をだまし、人の命を奪うことにも躊躇しないという、そんな獣のような人間たちが昔から世界の中枢を占めている。人類の歴史は、まさしく「収奪の歴史」そのものなのである。

戦後復興に活躍した航空母艦葛城

最後に、この本の題名である「葛城コード」の「葛城」を艦名とする、第二次世界大戦中に建造された航空母艦が存在していた史実を紹介したい。この空母「葛城」は、大戦末期に最後の航空母艦として呉海軍工廠で建造されたが、完成した時には出撃の機会が失われ、空襲での損傷を被ることはあったものの、大戦終結後にラバウルや南洋諸島方面を管轄する長距離復員輸送船として、戦後の民主国家「日本」の礎となった延べ50,000人もの復員者を短期間に帰還させ、平和裏に航空母艦としての性能を遺憾なく発揮した幸運な軍艦なのであった。そして、「葛城」という艦名が、西暦230年の戦乱に明け暮れていた倭国において、戦わずして倭国の将軍となり、強大な軍事的プレゼンスを見せつけたであろう呉の水軍の将・諸葛直の、倭国における姓である「葛城」と奇しくも重なる事実は、他を圧倒する武力を持ちながら、その力を「政治的な問題の解決に行使せず、平和に貢献することを使命とする」という、まさに山本五十六が求めたはずの「民主国家における理想の軍隊」を暗示しているのではないだろうか。

(完)