旧能生町に伝わる中国・田斉の歴史的な痕跡を調べていたところ、能生白山神社の舞楽「陵王」が室町時代に大阪四天王寺から伝承され、国指定重要無形民俗文化財に指定されていることがわかった。「陵王(蘭陵王)」は、中国・北斉(512~555年)の蘭陵武王・高長恭が、その美貌を隠すために仮面をつけて戦いに臨んだという逸話にちなむ舞であり、旧能生町が中央から遠く離れた寒村であるという地域性と中国・斉の王族の逸話という伝承の動機を鑑み、弥生時代から続く田斉の末裔との歴史的な繋がりが強く感じられるのである。

舞楽「蘭陵王」 糸魚川市観光協会

そしてまた、舞楽「蘭陵王」という曲名が、戦後の日本文学界を代表する作家の一人で、優美な作風を特徴とする三島由紀夫の最後の短編小説『蘭陵王』と同じ名称であったのだ。

短編集『鍵のかかる部屋』

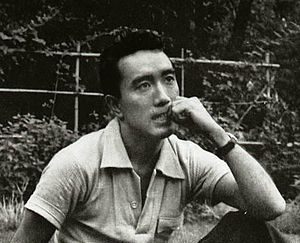

実は、三島由紀夫の本名は平岡公威(きみたけ)といい、ペンネームはなんと、わが町三島市から仰ぎ見た霊峰・富士山の雪化粧の意であり、由紀の文字は、天皇の即位で行われる大嘗祭の斎国(いつきのくに)の一つである「由紀(斎忌、悠紀、由基とも)の国郡」の字に因んで付けられたといい、自著『葛城コード』と因縁のある人物だったのである。

三島由紀夫 ウィキペディア

短編小説『蘭陵王』は、三島由紀夫が結成した楯の会が、陸上自衛隊富士学校で行った体験入隊の夜に、隊員の一人が演奏した横笛の楽曲「蘭陵王」を聞く作者の心境を描いた作品である。小説の最後の2行の文章に

しばらくしてSは卒然と私に、もしあなたの考える敵と自分の考える敵とが違っているとわかったら、そのときは戦わない、と言った。

とあり、江戸時代に書かれた『葉隠』の真意に通じるものが読みとれるのである。その『葉隠』の真意とは、自己の利害に基づく判断の行動は誤った行動となりやすく、最良の行動を求めるならば自己を捨てて無となり、全体にとって最良の結果を生む判断を選択するべきというものである。そして、『葉隠』の真意を忠実に体現した軍人の一人が二・二六事件のクーデターを起こした陸軍青年将校・磯部浅一(あさいち)である。

陸軍青年将校・磯部浅一 ウィキペディア

青年将校・磯部浅一は、財閥系大企業と政治家との癒着から生じる政治腐敗や、大恐慌から続く深刻な不況による地方の困窮など、現状を打破する必要性から止むにやまれずクーデターを実行したはずなのだが、国家の犯罪者としての烙印を押され、無残にも処刑されてしまったのである。

私は霊の存在を信じないのだが、青年将校・磯部の霊が作家・三島に長年取り憑いていて、なにやら邪魔をしていたという不思議な話は事実のようである。三島にまつわる霊的な逸話の一つとして最後の短編小説『蘭陵王』が遺されたのだと憶測するが、舞楽「蘭陵王」を伝承する能生地区には、「田斉」と「由紀の国(近江国)」に繋がると思しき部民の村・旧磯部村があったのも事実である。

システィーナ礼拝堂天井画 楽園追放

システィーナ礼拝堂天井画 楽園追放

そしてまた、短編小説『蘭陵王』の文中にある「蛇」及び「存在」とは、翌年の昭和45年に自衛隊市ヶ谷駐屯地で決起したクーデターの首謀者・三島由紀夫を導いたはずの旧約聖書の神・「ヤハウェ」に違いないのである。