昨年、三島市が2020年東京オリンピック開催に合わせたホテル建設を条件に、三島駅南口西側街区の公有地を、東京急行電鉄㈱に対して駅前標準地の半分以下の坪単価で売却した。私は売却価格や1社随契に不信を抱き、この件について経緯を調べていくうちに、過去に東急グループと西武グループとの間で起きた「伊豆戦争」に酷似し、「フラクタルな歴史法則」を呈していることに気がついた。

その「伊豆戦争」とは、奇しくも現政権とつながる第2次岸信介内閣時(1959年)に、伊東-下田間の鉄道敷設の免許が、東急グループの伊東下田電気鉄道㈱(現伊豆急行)に交付されたのだが、この免許交付の申請時に、伊豆箱根鉄道を系列下とする西部グループも名乗りを上げ、鉄道用地取得の妨害を行うなど、熾烈な縄張り争いを繰り広げたという実際にあった経済戦争のことである。

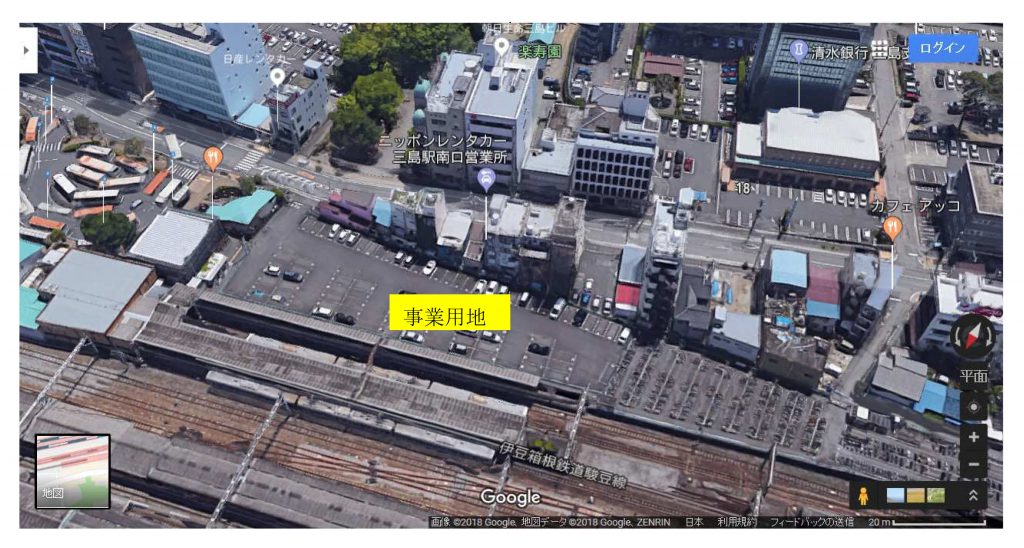

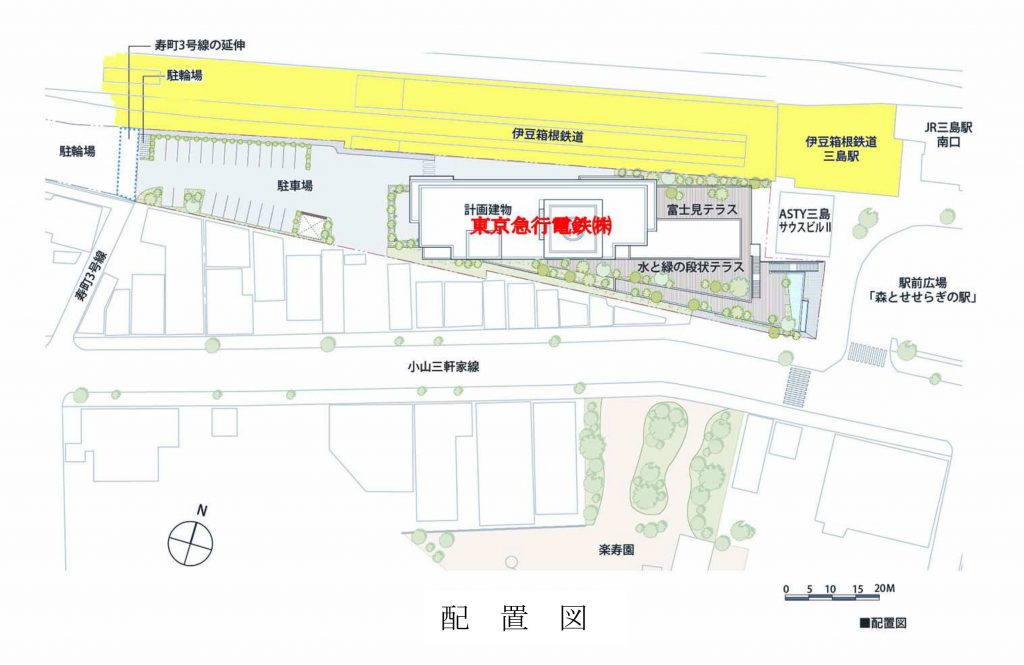

今回は、三島駅南口西側街区にある公有地が、伊豆箱根鉄道・始発駅の隣接地であることから、伊豆箱根鉄道が土地を取得すれば、長年伊豆の地に投下してきた経営資源を活用し、最近流行りの駅舎と一体化した利便性の高いシティホテルを計画することができ、建設時においても鉄道の運行に十分配慮した施工管理ができるなど、特段有利な立場にあると考えられるのだが、実際は公募にもかかわらず、東急グループ1社のみが応募して事業者に決定したのである。

そこで、多くの事業者が応募を断念した理由が気になるところだが、東京オリンピック直前の建設費高騰と、終了後のホテル宿泊客の減少を懸念した結果というのが一般的な見解であるが、加えて、建設地が鉄道とビルに挟まれた細長い敷地であるため、建設時の施工管理や鉄道の安全対策が極めて困難であり、さらに不運なことに、地盤が溶岩であるため岩盤掘削に莫大な工事費が生じ、それに伴う振動・騒音公害に対する苦情や補償と、予測不能な工期延長の発生による契約不履行を恐れたからと思われる。

それでは、なぜ東急グループだけが多大なリスクを冒し、公募に名乗りを上げたのだろうか。それは安倍政権が推し進めている、カジノや国際会議場、ホテルなどを一体化した「統合型リゾート(IR)」の設置を、三菱・東急グループが静岡県下で推進しているからにほかならない。その根拠は、平成31年度から新たに運営を開始する静岡空港の事業者「三菱地所・東急電鉄グループ」を決定した審査委員会の審査委員長が、なんと安倍政権の諮問機関であるIR推進会議の議長を務めた一橋大学大学院教授・山内弘隆氏であったからだ。

しかも、「IR事業者は、カジノ事業を含めたIR事業全体を所有・経営・運営する一体性が確保された事業形態を原則とする。」とされており、IRの中核施設である静岡空港を確保した「三菱地所・東急電鉄グループ」は、国際会議場が沼津市にすでにあるため、三島駅南口西側に「宿泊施設(シティホテル)」を、そして東側に「魅力発信施設」や「分譲マンション」の建設を推進しているのである。

三島市は、三嶋大社や楽寿園はもとより、世界文化遺産の富士山、そして温泉や歴史文化の宝庫である伊豆半島、さらに風光明媚な箱根山など、極めて恵まれた観光資源を周囲に有している。安倍政権が仕掛けたカジノ法で、長期の権益を手中に収めた事業者が、莫大な収益を上げるカジノ事業と、富士山・伊豆箱根の観光資源を独占し、近い将来、観光立国日本の覇者になると言っても過言ではあるまい。

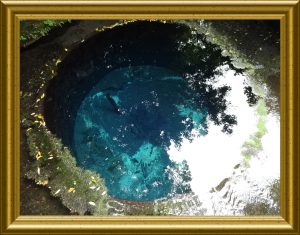

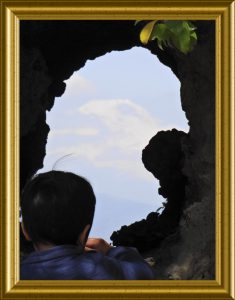

新たな伊豆戦争で、今回も先手を取られ、喉元に匕首(あいくち)を突きつけられた伊豆箱根鉄道は、どう応戦するのか興味は尽きないが、我々三島市民は、市民の宝である湧水と富士山の見える眺望だけは、子供たちの未来のために是非とも遺さなければなるまい。

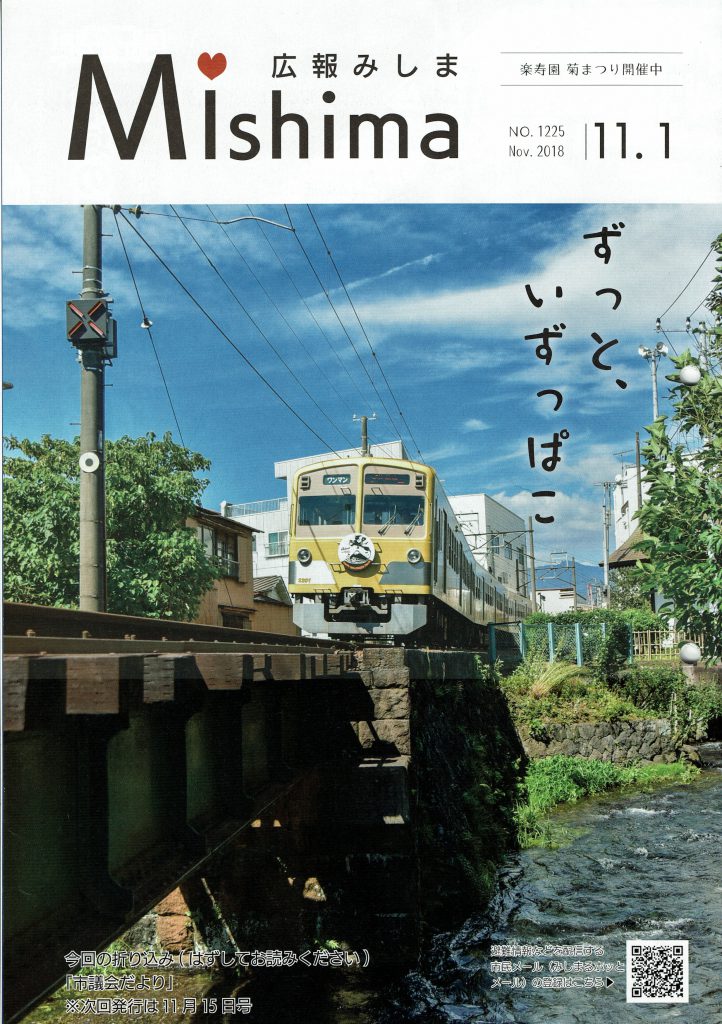

開業120周年 「ずっと、いずっぱこ」