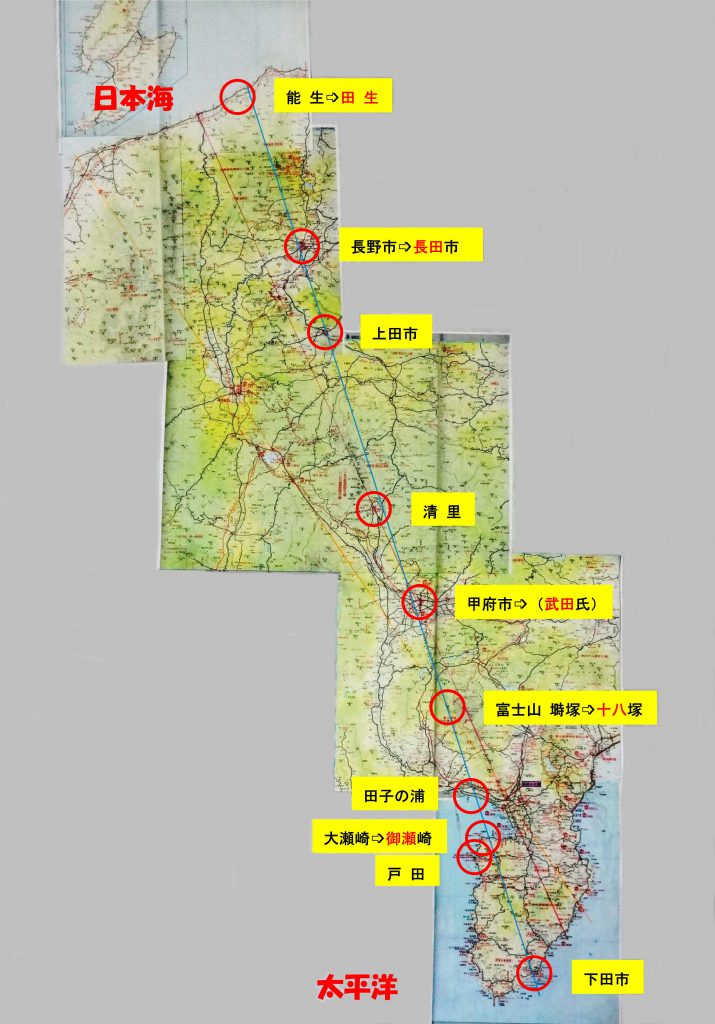

自著『葛城コード』の地図の説明文の中で、「富士山西側中腹にある塒塚(トヤヅカ)を通過するライン上に都市が存在する」と書いたが、その直線は2本あり、その内の1本は上田市や下田市を通過する「田(ノ)ライン」なのである。

私は、漢字が普及していない古代日本において、秀真文字の「田」の読みが「ノ」であることから、「ノ」または「ノウ」と発音して現代で使用されている漢字、例えば「野」、「能」、「農」などが、古代の地名においては、おそらく奈良時代までは「田」で表記されていた可能性を見出し、神武天皇の幼名・狭野尊が狭田尊であったと推測した。

そして、この仮説に基づき、「田ライン」上の能生や長野市の地名を書換えると、能生(ノウ)が田生、長野市が長田市となり、甲府市も武田氏の本拠地であったことから、清里を除いた都市全てに秀真文字の「田(ノ)」が現れたのである。

この直線は、呉の将軍・諸葛直の墓標であるとした「富士葛城ライン」とは異なり、弥生時代に入植した徐福集団によるものと推測され、秀真文字の田(ノ)が使われた都市名が一直線上に並ぶ様相は、実に新鮮な驚きである。

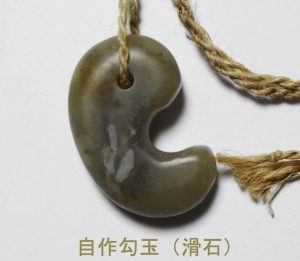

また、私は自著「葛城コード」の中で、ヘブライ語のヨッドと似た形状の勾玉は、旧約聖書の神・ヤハウェの象徴であると書いたが、同様にカタカナの「ノ」が勾玉と同じ形状であり、秦の始皇帝と同族でヘブライ人であると噂される斉王・田氏が、旧約聖書の神・ヤハウェを信仰した可能性が高いことから、「田(ノ)は勾玉・ヤハウェを意味する」のではないかという新たな仮説を立てたのである。

すると、日本海側の旧能生町は、縄文時代から続く翡翠製勾玉の産地である糸魚川市と合併した港町であり、能生(ノウ)の地名を、秀真文字の田(ノ)に書き換えると、田生(ノウ)と変化し、田(ノ)が神を意味するという仮説によって、文字どおり「勾玉・ヤハウェが生まれる(場所)」の意になるのだ。さらに、田生の生(セイ)に、同じ読みの斉(セイ)の漢字を当ててみると、なんと秦の始皇帝に滅ぼされた「田斉(デンセイ)」の国名が現れたのである。

高尾山古墳の被葬者は「古代スルガの王」という説が主流であるが、副葬品の勾玉に関しては作りが粗雑で、巨大な古墳に埋葬された支配者の持ち物と言える代物ではないことに気がつく。勾玉の素材に関しても割れやすい石材で、伊豆や山梨の水晶、糸魚川の翡翠の製品が交易によって容易に手に入ることが上記の地図からも推察でき、なぜこの石かという疑問が生じるはずである。私はこの勾玉から感じるところはやはり作為であり、呉から渡来した異教の水軍の将が、ヤハウェを信仰する田氏に対して、「私はヤフディ(神の民)である」と、見せかけの小道具としての勾玉を、太刀や槍を研ぐ貴重な砥ぎ石を流用して作ったというのが正解なのだと思う。