私は前回のブログの中で、秦の始皇帝に滅ぼされた田斉の末裔が、弥生時代の伊豆に入植していた可能性を示唆したが、理由は葛城山の東側に存在する田京という地名にあった。そこには、奈良・平安時代の条坊制を彷彿とさせる方形の区画が部分的にではあるが地図上に表れており、しかも田京の北側に隣接して、地名としては稀有な御門(ミカド)と呼ばれる地区も存在するからである。

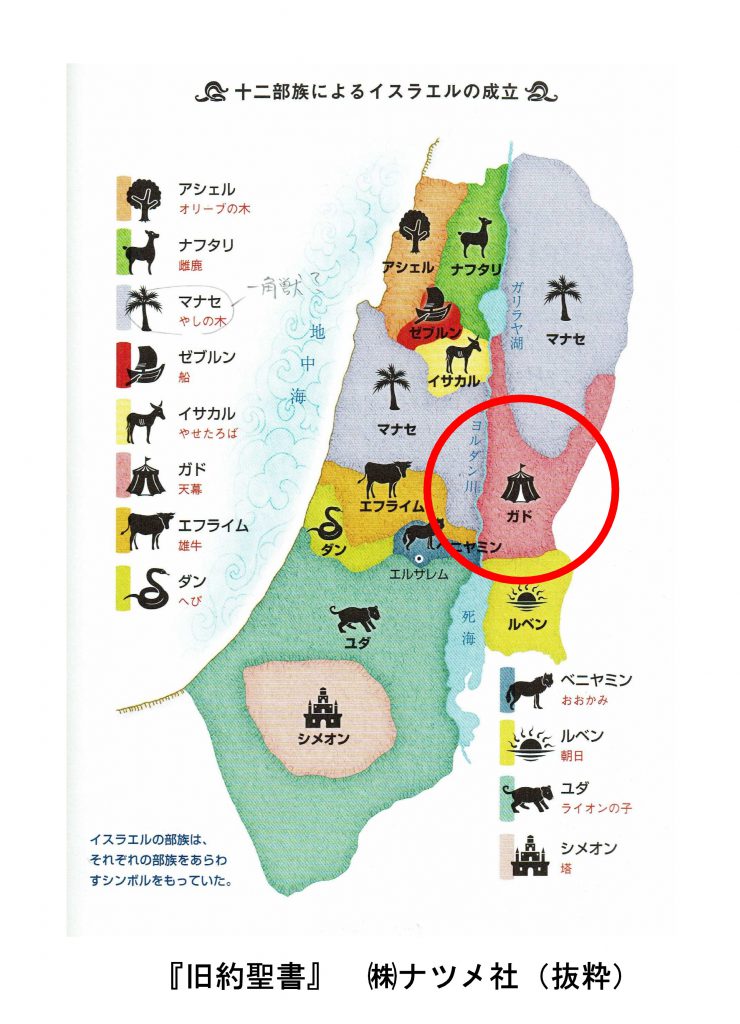

御門(ミカド)は天皇の婉曲呼称であるというが、日本における天皇の呼称の起源が7世紀中頃とされているので、中国の前漢以降に使用された帝(タイ・テイ)の別称として倭国で使われていたと思われる。また、御門の語源は古代イスラエルのガド族の尊称であるミ・ガドという説があり、西域との交易が盛んであったとされる斉王が、倭国で旧約聖書の神・ヤハウェを信仰し、御門と呼ばれていた可能性は十分あり得るのだ。

そしてまた、かつての斉王であった田氏ともなれば、弥生時代の始めに倭国の地に入植して、それなりの国力を充実させた後に王や皇帝を名乗ったはずであり、御門の地名が残っていてもなんら不思議ではないだろう。

しかし、この伊豆周辺には木材や金などの産出はあっても、富や軍事力を蓄積するための広大な田畑が少なく、弥生時代においては国々を束ねるほどの武力を持ち得なかったはずである。もし、皇帝を名乗るほどの強大な武力を持ち得たとすれば、呉の水軍の将・諸葛直が率いる数千の水軍の渡来によるものだったと考えるのが妥当であろう。

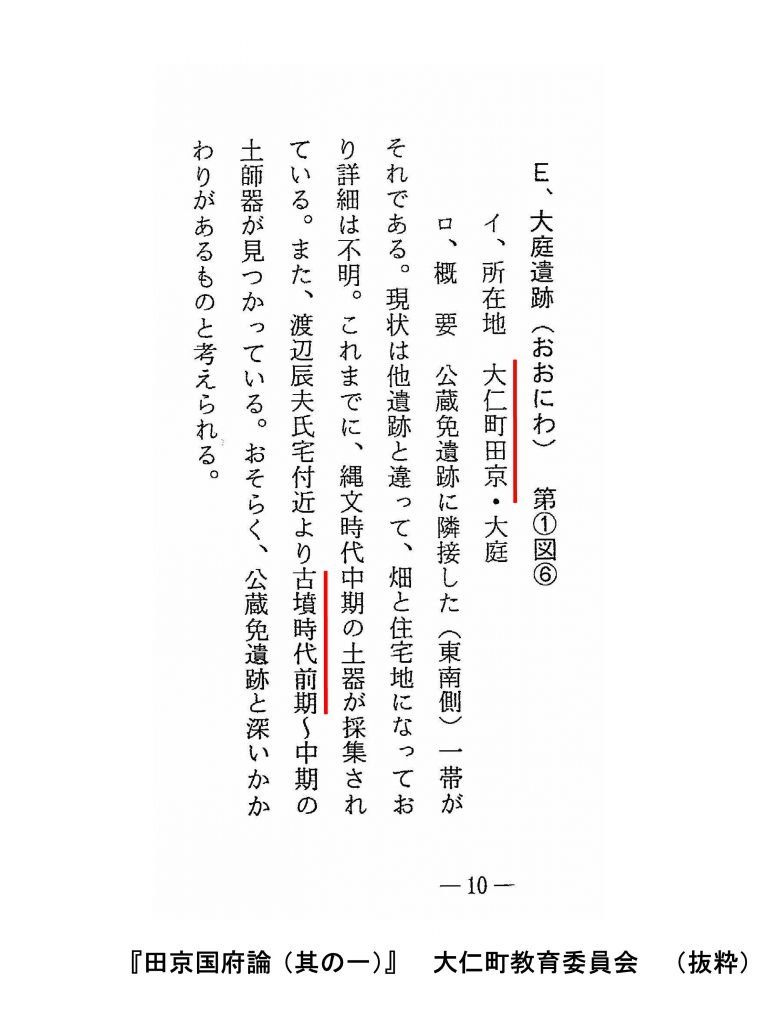

そこで、田京が造営された時代が古墳時代始め(230年呉の水軍渡来)の遺跡であるかどうかを文献で検証したところ、やはり田京の大庭遺跡から、古墳時代前期の土師器が発掘されていたのである。

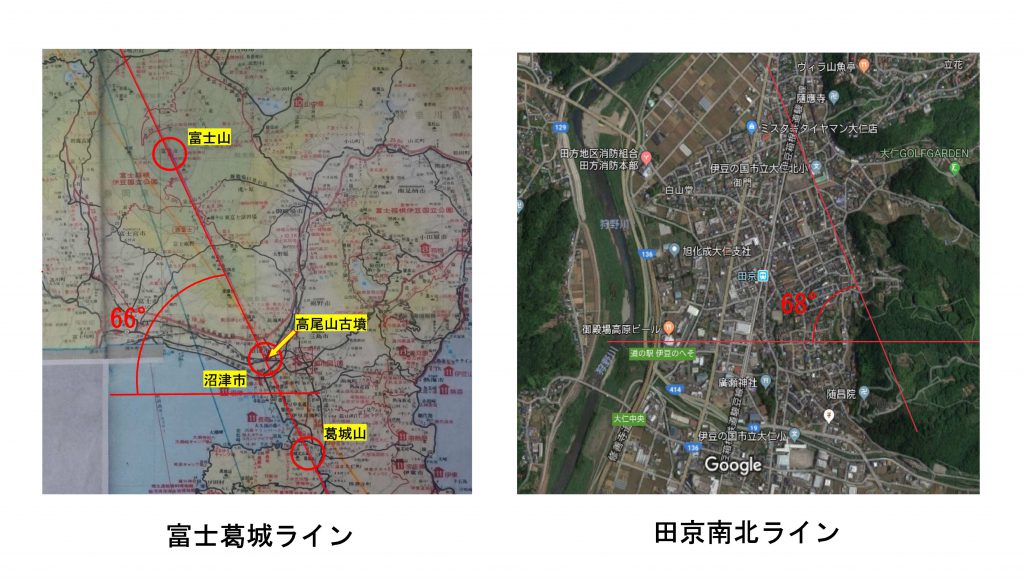

そしてまた、田京が磁北を基準としない都市プランのため、試しに地図上の傾きを分度器で測ったところ、下図のとおり、田京の南北ラインと富士葛城ラインとが、ほぼ平行になることが判明したのである。このことから、田京の造営と高尾山古墳の築造との密接な関係性が認められ、「田氏に取り立てられた呉の将軍・諸葛直」という新たな仮説の信憑性がより高まったのである。

かつて、三島市と大仁町(現伊豆の国市)との間で、田京が伊豆の国府であったか否かで激しい論争がなされた過去があり、いまだに明確な結論が出ていない状況にある。しかし、私が調査した限りでは、田京の造営時期が古墳時代前期であることが濃厚となり、田京には国府はなく、古くから京(ミヤコ)が存在したという結論に達したのである。また、古墳時代に倭国内の国々を行き交う陸路が整備され、奈良時代には中央に近く、陸海の交通の要所にある三島市に国府が設けられたのが自然と考えられよう。

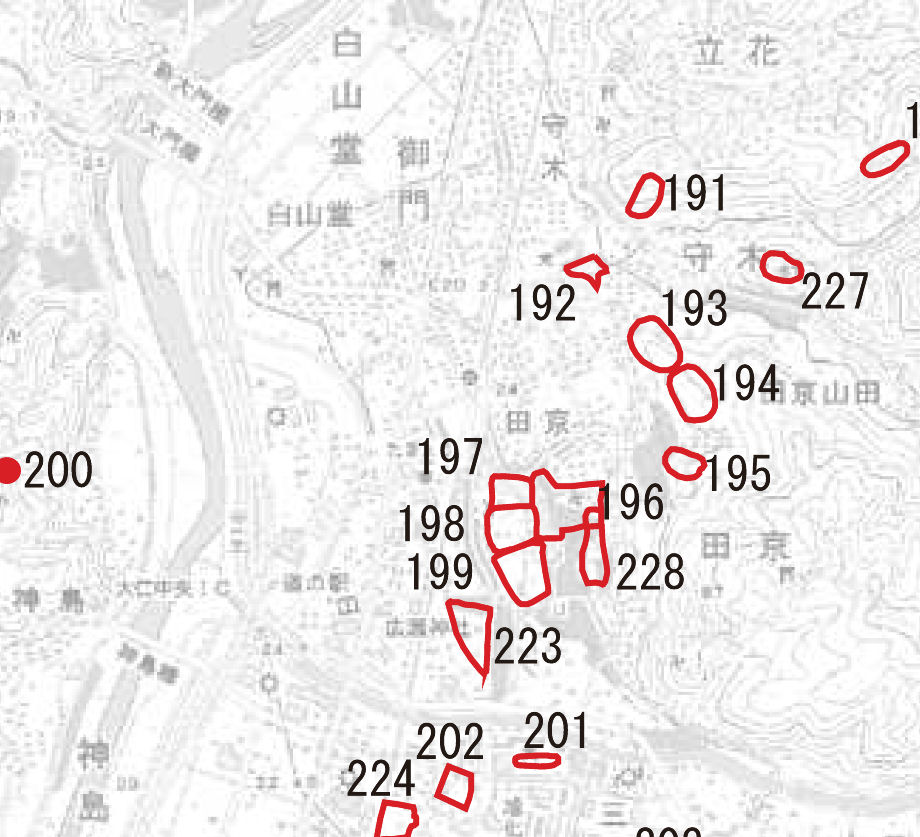

上の地図は、伊豆の国市の『文化財包蔵地地図』(抜粋)である。国府があったとされる田京、御門地域の大部分が空白となっているが、どうしてだろうか。山と川に挟まれたこのような場所は、自然災害による土砂崩れや河川の氾濫・浸食などで遺跡が整然と残ることはまれであろうが、日本の古代史を書き換えるかもしれぬ京(ミヤコ)があったとするならば、なおさら文化財包蔵地として調査を行うべきであろう。