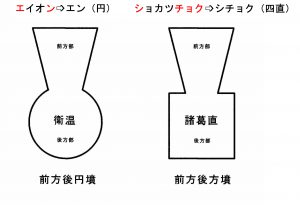

私は自著『葛城コード』の中で、呉の水軍が倭国攻略の作戦の一環として、自軍の基地を海上・陸上から互いに識別できるように、衛温が前方後円墳、諸葛直が前方後方墳を築造したという仮説を立てた。その根拠は、水軍の渡来時期とそれぞれの古墳の出現時期が重なり、さらに将軍の名前から、衛温は円、諸葛直は四角形の名称が導き出されるからだ。

墳形状由来-300x283.jpg)

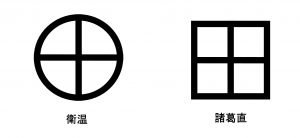

そしてまた、倭国に取り立てられた呉の水軍の軍艦旗は、古墳の形式と同様に、それぞれの将軍の名前から「○に十」と「□に十」の図形にしたのではないかと推測したのであるが、根拠が1000年以上も経た後世の島津氏や武田氏などの家紋と良く似ているという希薄なものであったため、著書の中で言及することは取りやめたのである。

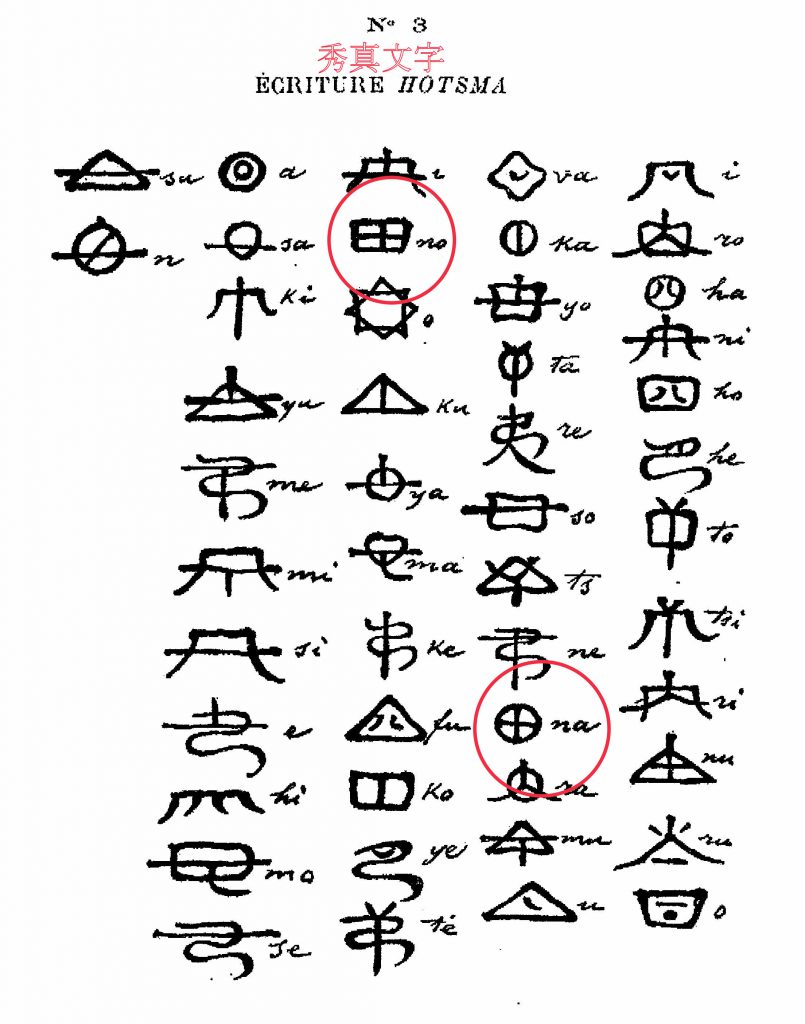

ところが先日、神代文字について書かれた記事を読んでいて、これは例の軍艦旗ではないかと、まじまじと見てしまったのが、「秀真文字(ほつまもじ)」の一覧表に書かれた「○に十」と「□に十」の文字なのである。

神代文字の一種である「秀真文字」の中に、「○に十」の「ナ」、「□に十」の「ノ」の文字が見られるが、○は衛温の名前の意味だとすると、漢字の十の読みは「ジュー」で、古代イスラエルのユダ族(Judah)を意味し、はるばる古代の日本にやって来た天孫族ということになる。同じく□に漢字の十は諸葛直と天孫族を表している。

また、「秀真文字」は楷書の表音文字であるので、古代においては機密文書や暗号文などの用途に用いられたと思われ、古墳時代以降の作成であれば、両水軍の軍艦旗の記号が含まれていることは十分あり得る話である。

そして、「○に十」の文字の読みは「ナ」であるが、『後漢書』東夷伝の光武帝から金印を綬与された奴国の「ナ」と重なることから、230年に倭国に渡海し丹州を作戦範囲とした衛温が、九州の奴国に取り立てられ、「○に十」の図形が奴国の軍艦旗になった可能性は高く、また、宮崎から鹿児島に本拠地を移した後世の島津家の家紋とも、みごと一致するのである。

次に、「□に十」の文字は、ブログの『ダビデの星と亀甲紋の校章 伊豆中央高等学校』で言及したように、伊豆には田方、田京という地名があり、弥生時代の伊豆を統治していた賀茂氏に諸葛直が取り立てられて、狩野川のこの地に水軍の基地を設営し、葛城氏の本拠地となる田京を造営したという筋書きが思い描かれるのだが、実はこの田方、田京の「田」から、別の有力氏族の名前が浮かび上がって来たのである。

それは、斉の国の方士・徐福が倭国に渡来する3年前の紀元前219年に、秦によって田斉(でんせい)が滅亡しており、徐福と同族と噂される田氏が、徐福の導きによって伊豆の地にも入植し、弥生時代の村落を束ねていたと考えられるからだ。そして、紀元後の230年に諸葛直が魏の水軍と偽り、この伊豆の平野部を統治していた田氏に取り立てられて、軍艦旗を田氏の「田」にしたという新たな筋書きが生まれたのである。

伊豆にもあった神武の痕跡 佐野・日向

また、神武天皇の幼名が「狭野尊(サノノミコト)」と漢字表記されるが、秀真文字の「田」の読みが「ノ」であり、田畑の仕事のことを農作業(ノウサギョウ)、あるいは野良仕事(ノラシゴト)と言うことから、日本書紀以前の漢字表記は、「野」が「田」になった「狭田尊(サノノミコト)」であったと確信するに至ったのである。

そしてまた、神武を救援した「猿田彦」も「狭田彦(サノノヒコ)」が実際の名前とすれば話のつじつまが合ってくる。日本書紀が完成したのが720年で、天皇家においても仏教が隆盛となっており、古墳時代、勾玉を身につけ異教の「ヤハウェ」の神を信仰したであろう赤ら顔の「猿田彦」に対して、「狭」ではなく侮蔑の意味を込め、あえて動物の「猿」という漢字を当てたと憶測するのである。

鎌倉幕府を開いた源頼朝が、田京の北側に位置する韮山の地に配流されていたように、神武天皇が少年時代に伊豆市の佐野や日向の地で暮していたという言伝えはない。しかし、自著『葛城コード』の中で、神武天皇に繋がる猿田彦が諸葛直の末裔であるとした歴史的背景が、宮崎だけではなく伊豆の地にも色濃く存在することは確かなようである。