先日、ふとした事から伊豆中央高等学校の校章を知ることになった。葛城山を近傍に望む県立高校の校章は、私にとっては高尾山古墳と古代イスラエルに繋がるダビデの星(ヘキサグラム)と亀甲紋(六角形)とを組み合わせた因縁の図形なのである。

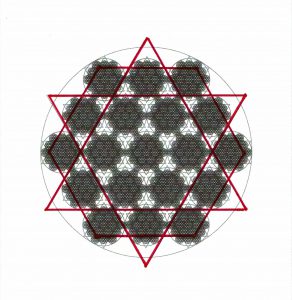

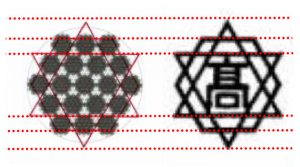

校章のヘキサグラムと六角形のサイズは、「八丈島の六方積み」から得られるフラクタル図形と同じ比率で描かれており、校章のデザインとしては極めて優れたものである。しかし、ダビデの星と亀甲紋という宗教的な深い意味合いで考えると、地元の歴史を熟知したデザイナーが、古代史にまつわる象徴的な事実をモチーフにしたのではないかと、なぜか憶測してしまうのである。

私は自著『葛城コード』の中で、伊豆半島における賀茂氏と葛城氏の全容や、大和政権と伊豆国との関係性について論じたかったのだが、残念ながらそれらしき歴史史料が見つからず断念したという経緯がある。古代の伊豆の歴史が判然としない理由は、前著で述べたように葛城氏が呉から派遣された将軍の末裔であり、出自を魏と偽り倭人を騙すことを余儀なくされた一族であったため、伊豆の地に歴史的な痕跡を残さなかったと推測するのである。しかし、今回のフラクタル図形と校章の類似性を見て、3~4世紀の伊豆半島に原初的な国家が存在し、神武東征後、古代イスラエルに繋がる伊豆政権の中枢が大和政権へ移行したという、自説の信憑性がより高まってきたのである。

伊豆の国市とその周辺

伊豆中央高等学校の東側には、世界文化遺産に登録された韮山反射炉が存在する。幕末の黒船から江戸を防衛するため品川台場に設置されたはずの24ポンドカノン砲が、この反射炉で鋳造されたものであったことはあまり知られていない。そして、外国の軍事力に対抗すべき兵器の開発を担った幕府の中心人物は、伊豆韮山代官・江川太郎左衛門(江川英龍)であり、西洋砲術や農兵制度の導入など日本国の防衛に尽力した明治維新の真の立役者であったのだ。

里はまだ夜深し富士の朝日影 江川丹庵

葛城山から田方平野を望む

葛城山の東に田京という地名があり、さらに北に向かえば南條、北条という都にまつわる地名が残されている。葛城山の北西側は海であり、淡島や三津の良港があるところも、大和葛城山から望む奈良盆地、淡路島の風景と繋がる所以である。