著者の名は佐野学であり、神武天皇から「何か」を学んだという意味が読みとれる。

『日本書紀』での神武天皇の幼名は狭野尊(さののみこと)で、神武と佐野とは「フラクタルな歴史法則」の繋がりが感じられると私が主張すると、またかと思われてしまうかもしれない。しかし佐野学は、昭和初期に日本共産党・中央委員長に就任し、1929年に治安維持法違反で中国・上海において逮捕され、東京地裁で無期懲役の判決を受けたという、国際的な共産主義運動家としての経歴の持ち主なのである。そして、佐野が逮捕された8年後に、日本軍は上海に上陸し、中華民国の首都・南京市の攻略を成し遂げ、幻の「中日統一王朝」を樹立するのである。

私は、佐野学が著した『日本古代史論』という本を古物商から買って、ほとんど読まずに本棚にしまっておいたが、昭和の始めに天皇制を敵視したはずの左翼思想家の歴史観は、当時の皇国史観のバイアスを排除していると考え、再び紐解いたのである。

すると、P89の部分に

「原初大和朝廷説の採るべからざるは既述のごとくである。最初から大和にあるならば、何の必要あつて国外と思はれる高天原から譲国の交渉があつたとか、日向から東征したとかいはねばならぬであらうか。これら言ひ伝への内面には必ず歴史的真実が含まれている。天孫族と同じ系統の出雲族は非常に古い時代に日本に移住して主要勢力となり出雲国家を作り出し大和地方を中心に原始国家としての極限的文化を作り出していたのだが、後に短い期間に大挙して襲来的に移動してきた天孫族に、その支配的地位を奪はれたのであらう。神武天皇が日向を発して大和に向ふたといふことにも必ず真実が含まれる。」

とあり、やはり神武天皇即位の紀元である皇紀2600年や邪馬台国畿内説に疑問を呈していたのである。

佐野学は投獄されて「神武天皇の詔勅」を学んだのだろうか。判決の後、共産主義の暴力革命を否定し、天皇を尊重するという立場に鮮やかに転向している。このように穏健的な精神で思考された古代日本の歴史観は、私が『葛城コード』で論じたものと大筋で合致し、史実を構成する下記の伝説や仮説の信憑性をさらに高めたのである。

① BC660年 古代イスラエル失われた10支族渡来

② BC219年 徐福渡来

③ AC230年 呉の水軍(衛温、諸葛直)渡来

④ AC280年 呉の水軍(陶濬)渡来

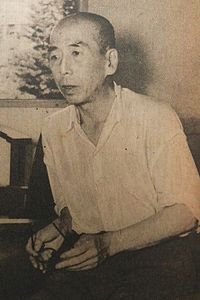

佐野学(Wikipedia)

どこか岸信介に似ている風貌である。