八丈島の大里地区に、実にみごとな玉石垣を見ることができる。江戸時代の流人の手によって積まれたというものだが、「六方積み」という積み方の玉石擁壁である。丸い玉石の周囲に6個の同じ寸法の玉石で囲こむという積み方で、古代伊豆地方の造船に関係が深い伊豆市 軽野神社や柿木魂神社などの擁壁にも用いられている。

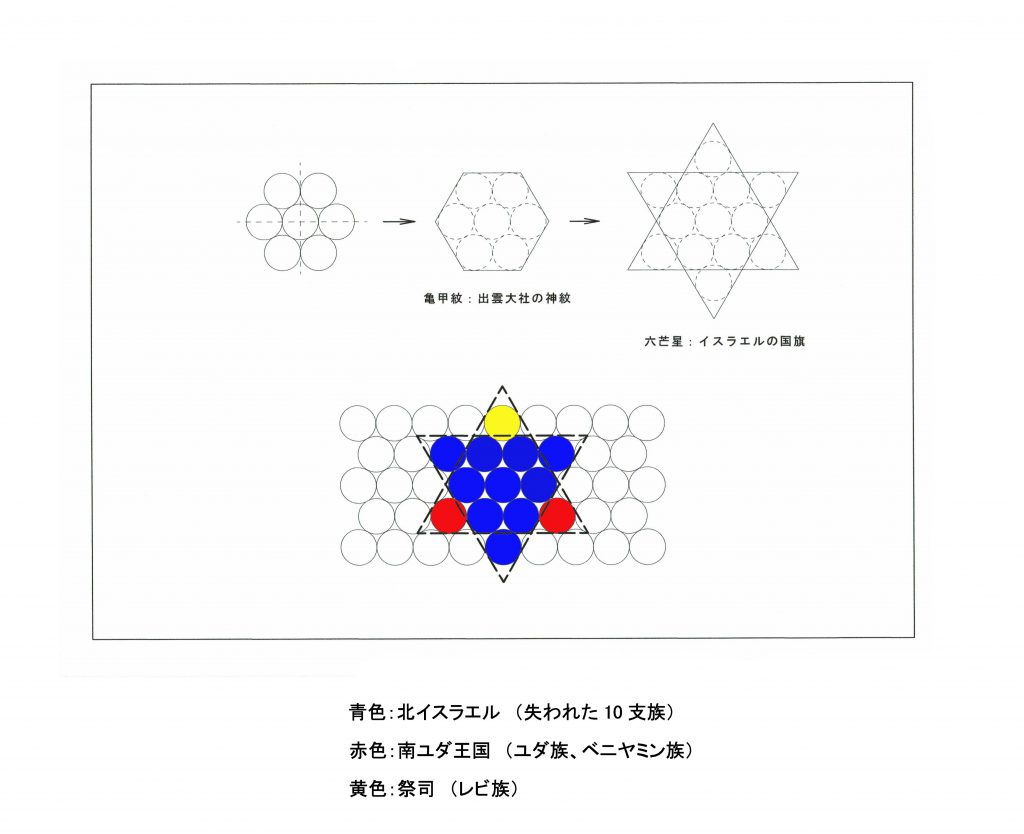

この「六方積み」の欠点は、同じ直径の玉石を海や川から自然採取する手間がかかり、必要数量を確保することが困難だということである。実際に、伊豆市の両神社の玉石は、形状が不ぞろいであるが、隙間なく積まれており、石積み職人の技量の高さが窺われる。ところが一方、八丈島の玉石は均一で、玉石垣に整然と流れるような美しさが感じられるほどである。このように、八丈島で同寸法の玉石を大量に採取できた理由は、玉石を採取した横間ヶ浦という場所が、おそらく弥生時代から続く船着き場であり、船のバラストとして積まれていた玉石が、積荷を載せるたびに海岸に捨てられて、厖大な量が堆積していたからと推測される。また、以前に見たことのあるイタリア・シチリア島の海岸の写真でも、砂浜ではなく玉石が一面に転がっている様子に、なにか八丈島と中東との間に歴史的な繋がりがありそうな気がして、試しに「六方積み」の姿図を描いてみたのである。すると、下図のように玉石に外接する直線を引くことによって、出雲大社の神紋である正六角形や、イスラエルの国旗のヘキサグラムを作図することができ、しかもイスラエルの国旗には、古代イスラエルの12支族とレビ族が13個の内接円として表れたのだ。

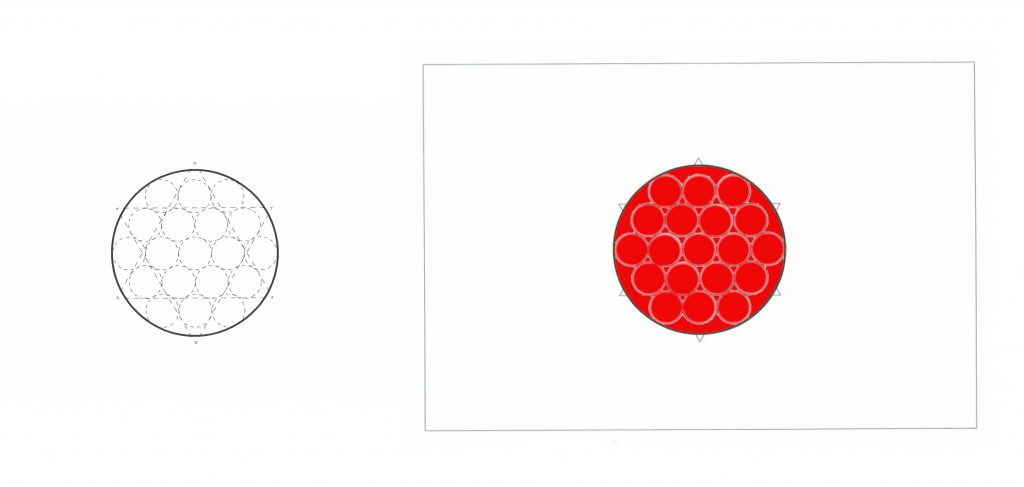

次に、ヘキサグラム(古代ヘブライ人国家を象徴)内の、小さな円に外接する大きな円(統一国家を象徴)を描いてみた。(大きな円を描いた理由は、自著『葛城コード』に書いたが、日本は北イスラエル人(失われた10支族)や徐福(出雲の祭神・大国主)などの古代ヘブライ人の手によって国造りが行われ、さらに神武(呉の水軍の将・陶濬の末裔)によって征服され、大和国という統一国家(大きな円)が成立したという持論によるものである。)そして、源平合戦で勝利した源氏の旗が、白地に赤の円であったとする説により、円の内部を赤色で着色した。すると、ヘキサグラムが、日本の歴史を物語る図形として日章旗に変化したのである。

イスラエルの国旗が星をモチーフとして「陰」とするならば、日本の国旗は太陽をモチーフとし、文字どおりの「陽」となる。二つのヘブライ人国家は、「離散」と「和合」の人類史における陰陽一対の関係と言えるだろう。